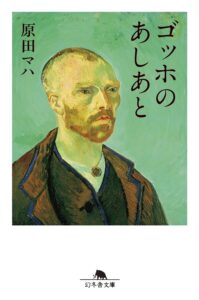

ゴッホ・シリーズ:静かな村で感じる、画家の最期の光と影

フランス北部の静かな村、オーヴェル・シュル・オワーズ。ここは、フィンセント・ファン・ゴッホがその短くも濃密な最期の日々を過ごした場所です。わずか数ヶ月の滞在で、彼は数多くの傑作をこの地に残しました。現在も「ゴッホの旅」として、多くのアートファンが訪れ、彼が歩いた道、見つめた風景、感じた空気を追体験しています。時間が静かに流れるこの村は、ゴッホを心から愛する人々にとって、特別な意味を持つ場所なのです。

Shino

オーヴェルは、ゴッホファンにも、パリから少し田舎に小旅行に行きたい人にも、どなたにもオススメの旅先です。

村を歩いていると、ゴッホが描いた一枚一枚の風景画が、この場所のどこで生まれたのだろうと想像せずにはいられません。彼の視線の先にあった景色、筆を動かした瞬間の空気。その足跡を辿ることで、この静かな村に今も息づく彼の魂と向き合うことができます。オーヴェル・シュル・オワーズは、ゴッホの芸術だけでなく、人間としての彼に触れることのできる、かけがえのない場所なのです。

パリから約1時間、小さな旅へ——オーヴェル・シュル・オワーズへ

パリからわずか30キロほど、電車で約1時間。オーヴェル・シュル・オワーズは、喧騒を離れて静かな時間を過ごせる小さな村です。1846年に鉄道が開通して以来、ここは都会からの小旅行先として親しまれてきました。今もパリから簡単にアクセスでき、気軽な日帰り旅にぴったりの場所です。

「個人で行くのはちょっと不安…」「限られた時間で効率よく巡りたい」——そんな方には、日本語ガイド付きのパリ発バスツアーもおすすめです。ゴッホが歩いた道をたどりながら、彼が愛した風景をゆったりと楽しむ。そんな時間が、きっと心に残る旅になるはずです。

ドンキーさん

パリからのマイバスツアーや個人のガイドさんなどがオススメです。

コメントを残す