はじめに

旅の目的を「その土地のアートに出会うこと」にしてみませんか?

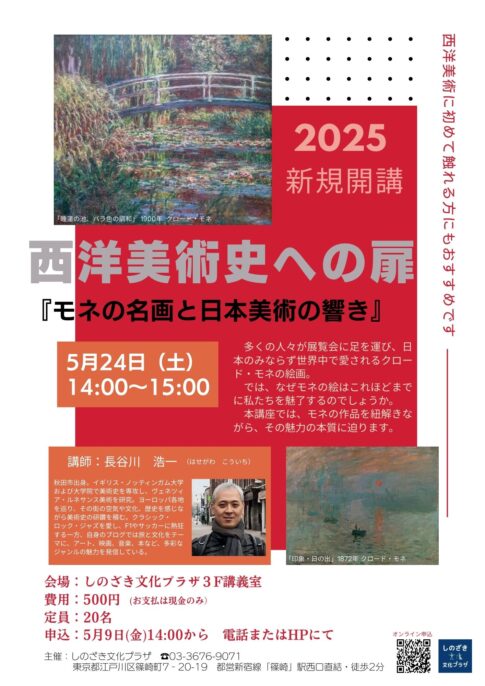

このブログでは、さまざまなアートを取り上げ、時には美術史家の視点で、また時には純粋なアートファンとして、アートの魅力を紐解いていきます。僕が感じた感動や驚きを通して、アートとの出会いがあなたの旅に新しい発見と彩りをもたらすことを願っています。旅先でのアート体験が、いつの日かあなた自身のインスピレーションとなるよう、心を込めて書いていきます。

秋田とアート

秋田生まれの僕は、幼い頃から高校時代まで、美術に触れる機会がほとんどありませんでした。接点といえば、学校の美術の授業くらいです。

だからといって、秋田の文化度が低いというわけではありません。むしろ、美術史の中で秋田は重要な役割を果たしています。江戸時代に生まれた秋田蘭画はその代表的な例で、角館出身の小田野直武(1750-1780)を中心としたこの流派は、当時としては珍しく西洋の技法をいち早く取り入れました。秋田県立美術館に所蔵されている『東叡山不忍池』(1770年頃)は、その中でも特に有名な作品で、教科書にも登場しています。

また、藤田嗣治も秋田に関係していて、現在も秋田県立美術館には彼の作品が展示されているんです。

このように、秋田にも質の高い美術に触れる環境はあります。ただ、僕は普通の子供で、サッカーに夢中になることが多く、美術には全く興味がありませんでした。興味がなかったというより、考えたことすらなかったと言ってもいいでしょう。

そんな僕が美術に魅せられたのは、東京に出てからです。展覧会でモネやマネといった本物の絵画に触れたことで、美術の世界が一気に広がりました。

秋田では美術に触れる機会がなかったものの、東京で一流の作品に出会えたのは、まさに運が良かったと思います。その衝撃は、僕をヨーロッパへと導き、大学と大学院で美術史を専攻するまでに至りました。今でもアートに魅了され続けている僕は、ある意味、まだ夢の中にいるような気がしています。

美術史の魅力

美術史という学問は、絵画や彫刻、建築など、美術の歴史を幅広く扱うものです。

例えば、フランスのラスコーやアルゼンチンのクエバ・デ・ラス・マノスに見られる壁画、また美の極致とされる古代ギリシャ美術、さらにはレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロに代表されるルネサンス期の芸術から、近・現代までの美術がその対象となります。もちろん、日本美術やアジア、アフリカの美術も重要な研究領域です。

美術史は、歴史学だけでなく、文化人類学、地理、言語、心理学、社会学など、多くの学問分野とのクロスオーバーが求められます。また、美術作品は思想的な表現であるため、宗教や思想哲学との関わりも切り離せません。美術史は、そうした多面的なアプローチを通じて、作品が生まれた背景や意味を深く探求する学問です。

アートの普遍性について

美術、または広く芸術というものは、人間が創造する最高峰の表現であると言えます。芸術は深い精神性や問題提起を伴い、幅広い表現が特徴となっています。

ところで、音楽は主に感情に訴えるもので、その普遍性によって国境を越える力があります。モーツァルトやビートルズのファンは、世界中に存在します。

では、美術はどうでしょうか。美術には普遍性がないと指摘する美術史家もいます。文化的、歴史的なバックグラウンドや知識がなければ、作品を理解するのが難しいというのです。

確かに、我々日本人にとってキリスト教美術などは、理解するために特別な知識が必要です。そのため、知識を必要としない印象派の美しい作品が日本で人気があるのも頷けます。

僕が美術史に夢中になる理由は、異なる国や地域のバックグラウンドや思想を知りたいという知的欲求に加え、美術作品から当時の社会状況や美しさを探求すること、問題提起によって引き起こされる社会現象、アーティストの芸術表現の探究、さらにはアートが個人に果たす役割など、興味は尽きることがありません。

そう、美術や芸術には底がないのです。表現や可能性は無限であり、それこそが美術の魅力なのです。

確かに、異なる文化的背景から生まれた美術を理解して楽しむには、一定の知識が必要です。しかし、それは他人を理解していくのと同じであり、少しのアプローチを重ねることで、理解度がどんどん深まり、楽しむことができるはずです。

美術作品も人間と同様に、分かりやすいものと難解なものが存在します。もしかしたら、分かりやすい作品は純粋に美しさを楽しめる作品なのかもしれませんし、難解な作品は知るほどに面白さが増す作品かもしれません。どちらにせよ、それぞれの作品には独自の魅力があり、探求する価値があるのです。

分断から結合へのアートの持つ創造の力

アートは、人間の生命から生まれたものです。それに触れ、探究していくことは、生命学や人間学にも通じるものがあります。

分断が叫ばれる現代において、これほど大切なものがあるでしょうか。理解を深めていくことは、結びつきにつながります。そう、美術や芸術は、破壊や無関心の対極にあるものなのです。

最近、日本ではアートをビジネスシーンに取り入れようとする風潮が見られます。本屋に行くと、ビジネスにアート的な思考を取り入れようとした本や、世界のビジネスマンと話をするためにアートの知識が必要だという本がたくさん並んでいます。

このような風潮に賛同する人もいれば、反対する人もいるでしょうが、僕個人の意見としては、どのような入り口であれ、美術に触れることは大いに歓迎すべきだと考えています。

知識、センス、美、文化、歴史といった色とりどりの魅力が詰まった美術の世界へ、ようこそ!

Photo and Writing by Hasegawa, Koichi