ゴッホ芸術への旅

何故いまゴッホなのか

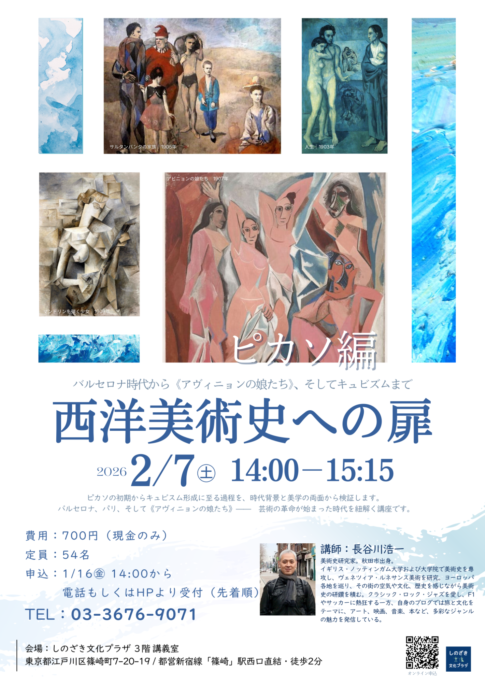

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853–1890)は、繊細な感受性と強い信仰心を備えた人物であった。しかしその純粋さは社会に受け入れられず、しばしば挫折を経験した。その過程において彼は、エミール・ゾラが主導した自然主義的思想に共鳴するようになる。

自然主義とは、人間の生のあり方を「遺伝(DNA)」と「環境」に規定されるものと捉える立場であり、ここでいう環境は文化・社会・政治・経済・家庭的要素、さらに伝統や慣習を含む広範な概念である。ゴッホが考える因習もまたここに含まれるであろう。

信仰と社会の断絶

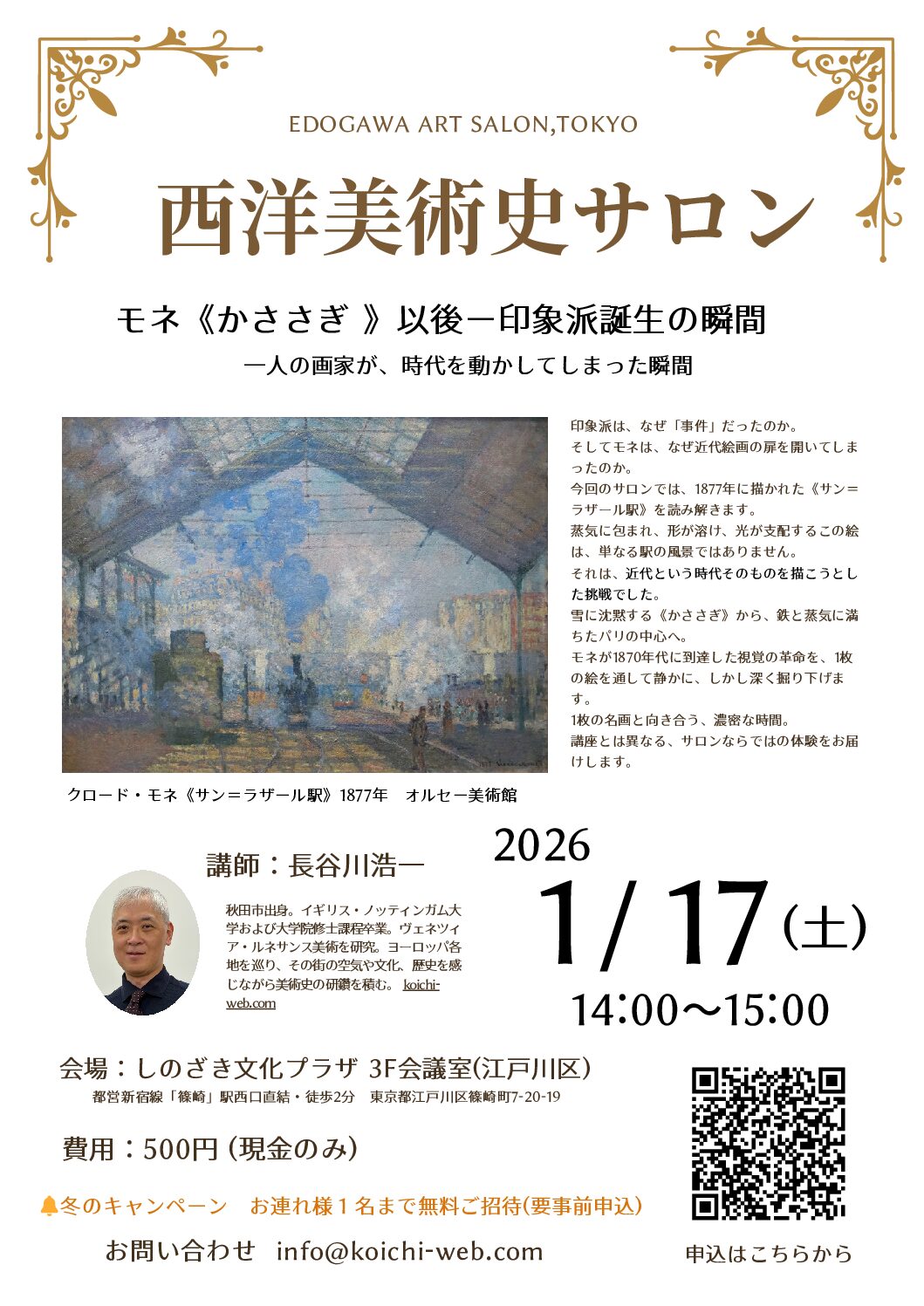

ゴッホの宗教的体験の中でも、ベルギー・ボリナージュ地方での伝道活動は重要である。炭鉱労働者の過酷な生活に接した彼は、「貧困や苦難の中にこそ祝福がある」と説いた。しかしこの姿勢は、社会的不正義を看過するものと受け取られ、強い反発を招いた。また、消耗品のように扱われる炭鉱労働者へ自身の食糧や衣服を与え、見窄らしい格好をしていた彼は、上層部から聖職者の威厳を損ねる存在と映った。

その結果、彼は伝道者としての資格を剥奪され、活動の場から追放されるに至ったのである。

この経験は、当時の宗教界の形骸化と表裏一体である。当時のオランダの宗教協会は、信仰の純粋性よりも社会秩序維持に重きを置き、宗教活動は形式的かつ偽善的なものへと変質していた。ゴッホはそこに真の信仰を見出せず、やがて宗教や教会そのものから距離を取るようになる。

この過程で彼は後に「我々は因習的な世界で教育され、働いているが、自然に立ち返らなければならない」と述べている。ここでの「因習」とは、宗教的慣習のみならず、美術の伝統的規範をも含む広義の概念として理解できる。

浮世絵との出会い ― 因習からの解放

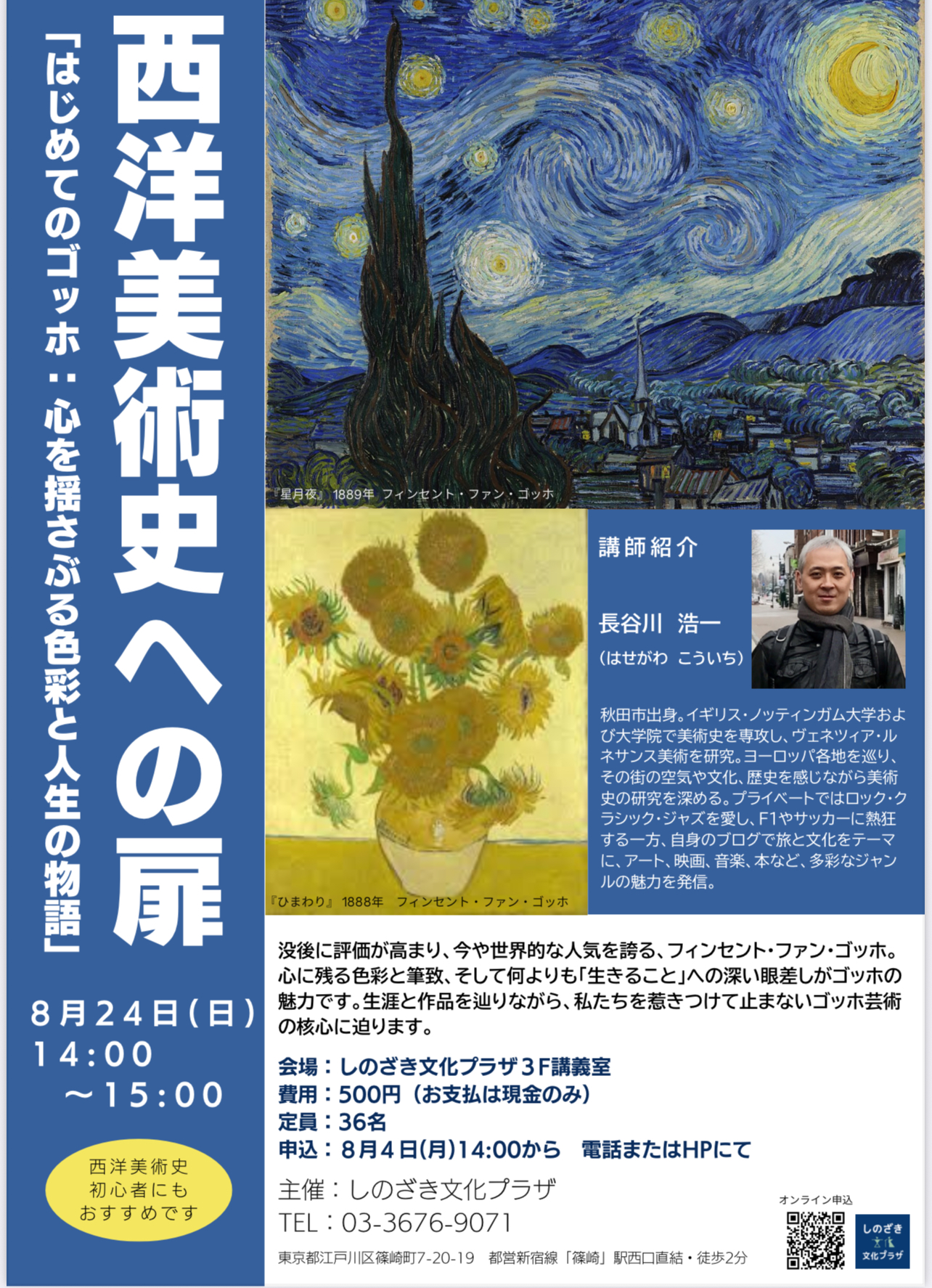

ゴッホが因習からの解放を実感した契機のひとつが、日本の浮世絵との出会いであった。浮世絵には、西洋絵画には存在しない自由な構図、鮮やかな色彩、斬新なモチーフが見られた。これらは彼にとって、規範や伝統からの逸脱であると同時に、新たな表現の可能性を開くものであった。

さらに浮世絵に描かれた人間像は、西洋絵画と根本的に異なっていた。西洋絵画において自然は人物を引き立てる舞台にすぎず、カラヴァッジョやレンブラントのように人物が中心に据えられる構図が主流であった。

これに対し浮世絵では、人間は自然の中に溶け込み、共存する存在として描かれている。ゴッホはこの点に理想的な人間像を見出したと考えられる。もちろん、日本社会にも因習やしきたりは存在したが、ゴッホは浮世絵を通して「自由で解放された人間像」という自己の理想を投影したのである。

現代におけるゴッホの意義

ゴッホは宗教的信仰から出発し、自己の内面と葛藤を繰り返しながらも、その純粋性を維持した稀有な芸術家である。彼は宗教や社会的慣習への懐疑を経て、伝統や因習から自己を解放し、色彩を媒介として自らを表現するに至った。この姿勢こそが、彼の作品が今日に至るまで強い感銘を与える理由であるといえる。

「何故いまゴッホなのか」という問いに対しては、現代社会における人間の状況が背景にあると考えられる。我々もまた、社会的規範や同調圧力によって息苦しさを覚え、個性が抑圧される場面に直面している。そのような状況において、ゴッホの生と作品は「自らの心を解き放ち、自由に生きること」の重要性を示唆する存在である。

したがって、ゴッホの思想と表現は、19世紀という歴史的文脈を超えて、現代社会においてもなお有効な意味を持ち続けていると結論づけられるであろう。

長谷川浩一

コメントを残す