はじめに

2015年11月にパリで起きた同時多発テロから、気がつけば長い月日が流れた。

あのときパリ市民を包んだ深い恐怖は、今も静かに記憶の底に残っている。

しかし、その暗い影の中で、ひときわ強く光を放った一冊があった。

アーネスト・ヘミングウェイの『移動祝祭日』である。

若き日のヘミングウェイが過ごした1920年代のパリ——

カフェに集う芸術家たちの息遣い、早朝のセーヌ川の匂い、

石畳の路地で交わされるささやかな会話。

そのすべてがこの本には、驚くほど生き生きと描かれている。

テロの直後、人々がこの作品を手に取り、

“美しいパリを取り戻すための心の道標”としたことを、私は今でも忘れられない。

それは、文学が街を支え、人の心に灯をともす力を持つことを示していた。

現在、パリは再び活気を取り戻し、

歴史と芸術が交差する街として、変わらぬ魅力を湛えている。

だからこそ改めて、『移動祝祭日』のページを開き、

古き良きパリをめぐる旅に出てみたくなる。

今回はこの名作を手がかりに、

ヘミングウェイが愛したパリ、そして彼が見つめた都市の息づかいを辿る旅へとご案内したい。

目次

1. 『移動祝祭日』: ヘミングウェイの青春時代を描いた一冊

アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)は、無名時代の若き頃パリで過ごした。『移動祝祭日』は彼の「青春のパリ時代」の記録だ。

1921年に22歳のヘミングウェイは、最初の妻ハドリーと渡仏する。ヘミングウェイは晩年に『移動祝祭日』執筆のためハドリーに当時の事柄を聞いたらしいが、この本のヒロインはハドリーであろう。

貧乏の中でも、妻ハドリーとのほっこりするような夫婦関係や、ガートルード・スタインや様々な文学者との交流が描かれて、とても興味深い。

この作品を通じて、まさに「黄金の1920年代」を味わうことができる。

2. 1920年代: 世界中の芸術家が芸術の都パリを目指した時代

1920年代のパリは、多くの優れた芸術家が世界中から集まっていた。

第二次世界大戦後、前衛芸術の中心は大西洋を渡りニューヨークへ行くが、両世界大戦の狭間の時代、パリは依然として芸術の都の名前を欲しいがままにしていた。

ウッディー・アレンの映画『ミッドナイト・イン・パリ』(2011)のなかで、1920年代のパリが登場する。

作家である主人公が憧れの1920年代のパリへタイムスリップする話で、パリが好きな人も当時のパリが好きな人にも楽しめるロマンチックコメディだ。劇中ヘミングウェイはよく登場する。

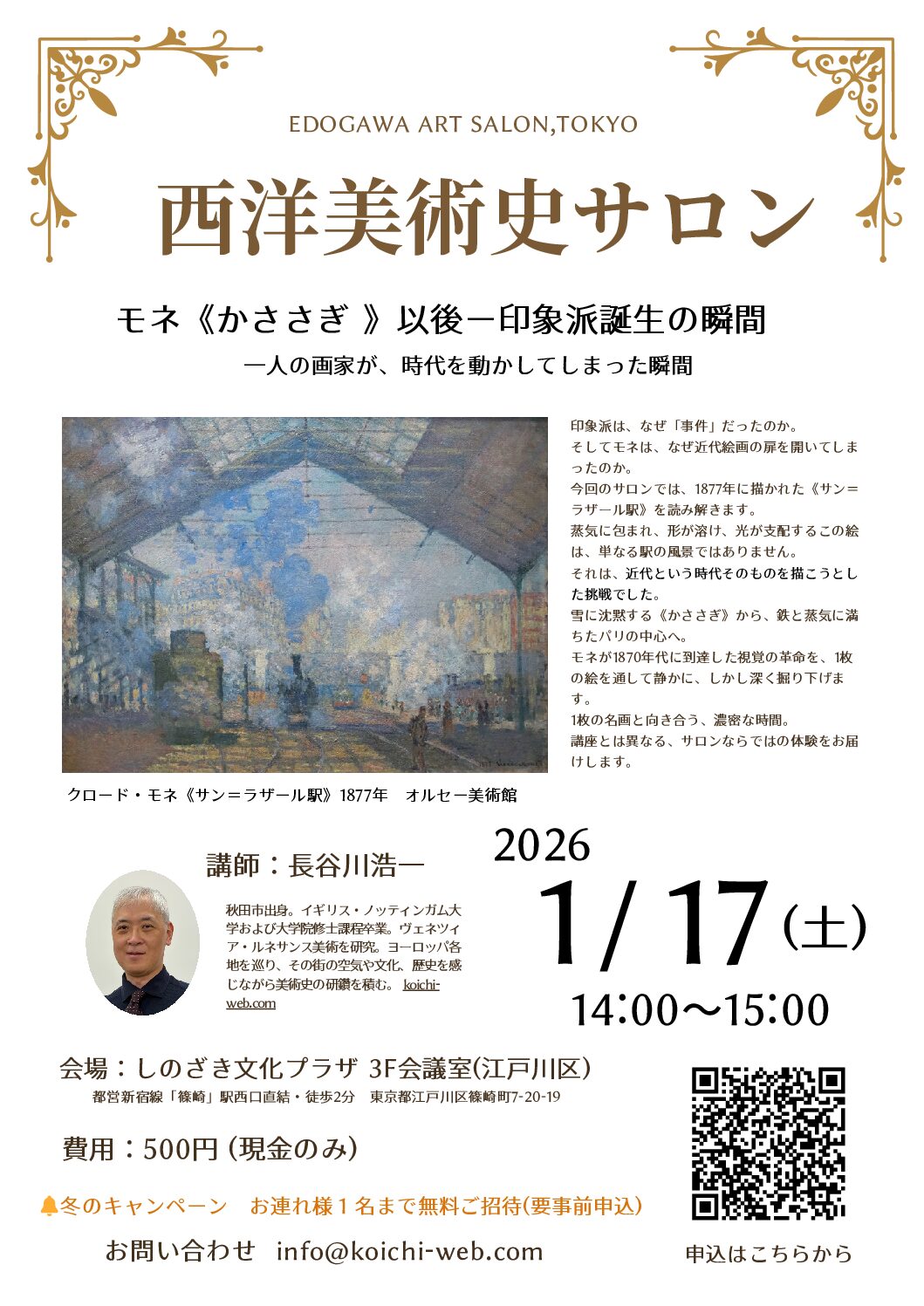

シェイクスピア書店にて

この時代、ヘミングウェイもよく通ったカフェ・クロズリー・デ・リラやシェイクスピア書店は今でもパリに残る。

『移動祝祭日』の中でもシェイクスピア書店が出てくる。若き日のヘミングウェイの生活状況もわかりとても興味深い。

その頃は本を買う金にも事欠いていた。本は、オデオン通り十二番地でシルヴィア・ビーチの営む書店兼図書室、シェイクスピア書店の貸し出し文庫から借りていたのである。冷たい風の吹き渡る通りに面したその店は、冬には大きなストーヴに火がたかれて、暖かく活気に満ちた場所だった。

—『移動祝祭日(新潮文庫)』ヘミングウェイ著

ちなみにこのシェイクスピア書店からジェイムズ・ジョイスによる20世紀文学の傑作『ユリシーズ』が1922年に発行される。ヘミングウェイがパリに渡ってすぐの話。

3. ヘミングウェイとフィッツジェラルドのエピソード

『移動祝祭日』の中で僕が1番面白いと思った箇所が、ヘミングウェイとスコット・フィッツジェラルド(1896-1940)のエピソードだ。二人のアメリカ文学の巨人が、パリで一緒だったというだけでワクワクする。

彼らは1925年にパリで知り合う。当時フィッツジェラルドはすでに新進気鋭の作家であったが、ヘミングウェイはまだ無名であった。

フィッツジェラルドは、無名のヘミングウェイの非凡な才能を見抜き、出版社などへ紹介する。彼らは気が合ったみたい(?)で、よく時間を共にしたみたいだ。

ヘミングウェイは、フィッツジェラルドをガートルード・スタインへ紹介したり、フィッツジェラルドは、ヘミングウェイの長編『日はまた登る』にアドバイスをしたりと、公私に渡り交流する。

『移動祝祭日』を読んでいて思ったのが、フィッツジェラルドは変わり者だなぁという印象。ヘミングウェイとのリヨンへの旅の様子を読んでいるととても面白い。

フィッツジェラルドのそんな部分はさておき、ヘミングウェイは彼の文才を高く買っていたのだろう。

「もし彼が『グレート・ギャツビー』のような傑作を書けるのなら、それを上まわる作品だって書けるにちがいない。」

—『移動祝祭日(新潮文庫)』ヘミングウェイ著

ヘミングウェイとフィッツジェラルド。両巨人のエピソードはとても面白いし興味深い。

『移動祝祭日』に晩年のヘミングウェイが書いたエピソードは、どれも素晴らしい文章で迫ってくる。それは、まさにパリが輝いていた黄金の20年代だ。

21世紀の今日、『移動祝祭日』であるパリは、世界中の人の興味を惹き、今も黄金時代を謳歌している。

コメントを残す